MuWi goes Caligari

Zum 200-jährigen Jubiläum des Museum Wiesbaden zeigen wir im April passend zu laufenden Ausstellungen eine Filmreihe. Kuratoren des MuWi begleiten die Reihe mit Einführungen vor den Vorstellungen.

| Film | Datum | Uhrzeit und Tickets | Fassung |

| Loving Vincent | Mi, 02.04. | 20.00 Uhr (Öffnet in einem neuen Tab) | DF |

| More than Honey | So, 06.04. | 17.30 Uhr (Öffnet in einem neuen Tab) | DF |

| Salomé | Mo, 14.04. | 18.00 Uhr (Öffnet in einem neuen Tab) | Stummfilm mit Live-Musik |

| Paula - mein Leben soll ein Fest sein | Mi, 16.04. | 20.00 Uhr (Öffnet in einem neuen Tab) | DF |

| Beuys | So, 20.04. | 17.30 Uhr (Öffnet in einem neuen Tab) | DF |

| Monuments Men: Ungewöhnliche Helden | Mi, 30.04. | 20.00 Uhr (Öffnet in einem neuen Tab) | DF |

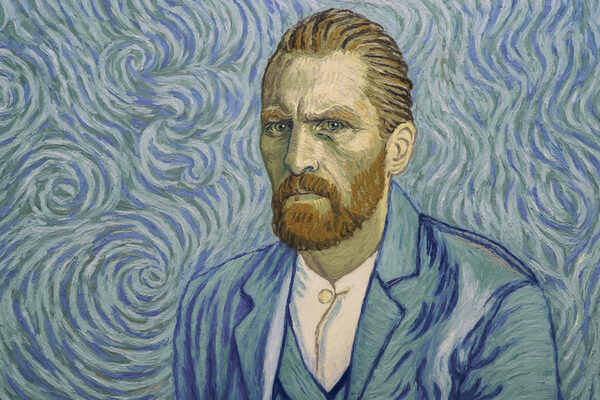

Loving Vincent

Einführung von Dr. Peter Forster, Kustos Alte Meister, Museum Wiesbaden

Wir beginnen mit dem Kunstfilm "Loving Vincent", der die einzigartigen Bilderwelten van Goghs zum Leben erweckt. 125 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt kreierten mehr als 65.000 Einzelbilder für den ersten vollständig aus Ölgemälden erschaffenen Film. Entstanden ist ein visuell berauschendes Meisterwerk, dessen Farbenpracht und Ästhetik noch lange nachwirken.

Das Porträt van Goghs wird in Form eines Krimis erzählt: Ein Jahr nach dem Tod Vincent van Goghs taucht plötzlich ein Brief des Künstlers an dessen Bruder Theo auf. Der junge Armand Roulin erhält den Auftrag, den Brief auszuhändigen. Zunächst widerwillig macht er sich auf den Weg, doch je mehr er über Vincent erfährt, desto faszinierender erscheint ihm der Maler, der zeit seines Lebens auf Unverständnis und Ablehnung stieß. War es am Ende gar kein Selbstmord? Armand begibt sich entschlossen auf die Suche nach der Wahrheit.

More than Honey

Einführung: Dr. Andreas Henning, Direktor Museum Wiesbaden

Zur Doppelausstellung "Honiggelb – Die Biene in Natur und Kulturgeschichte", die in der naturgeschichtlichen Sammlung im Museum Wiesbaden im Jubiläumsjahr präsentiert wird, zeigen wir den mehrfach ausgezeichneten Film "More than Honey". Mit ungeahnter Präzision macht der Schweizer Regisseur Markus Imhoof das Leben der Biene sichtbar und porträtiert diejenigen, die am meisten davon profitieren: die Menschen.

Während ein Schweizer Bergimker das Bienensterben mit Traditionstreue abzuwehren versucht, ist die Apokalypse in China schon längst Realität. Imhoof trifft hier auf das Geschäft mit den Pollen. Er spricht mit einem quer durch die USA ziehenden Bienenchauffeur und mit Königinnenzüchtern, die ihre lebendige Ware per Post in die ganze Welt verschicken. Imhoofs Bestandsaufnahme des Bienenlebens verdichtet sich zu einer traurigen Diagnose unserer Zeit, in der Naturprodukte massenhaft verfügbar sein müssen. Die Biene steht im Zentrum dieses Widerspruchs, denn keinem anderen Tier wird heute so rigoros beides abverlangt: Quantität und Qualität. Markus Imhoof spürt den Bedeutungen nach, die die Biene seit ewigen Zeiten für den Menschen verkörpert und wagt einen Blick in den Abgrund, der eine Welt ohne Bienen zweifellos wäre.

CH/D/A 2011, 94 Minuten, FSK: ab 0

Salomé

Live-Musik von und mit Uwe Oberg (Piano)

Einführung: Dr. Peter Forster, Kustos Alte Meister, Museum Wiesbaden

Das Museum Wiesbaden präsentiert seit 2019 die herausragende Jugendstilsammlung von Ferdinand Wolfgang Neess als dauerhafte Präsentation. Der Jugendstil war eine revolutionäre Kunstrichtung. Sie forderte eine moderne, ihrer eigenen Zeit angemessene Kunst und fand ihre Themen sowohl in der Natur als auch in der Bildsprache des liebenden und leidenden Menschen.

Wir zeigen dazu zwei Versionen von „Salomé“, basierend auf Oscar Wildes skandalträchtigem Theaterstück, das sich an der biblischen Geschichte des Herodes und seiner Stieftochter Salomé orientiert, die dem gestrengen Täufer Johannes verfällt. Als dieser sie zurückweist, nutzt sie das Begehren ihres Stiefvaters, um ihre verschmähte Liebe zu rächen. Als Preis für einen aufreizenden Tanz vor dem König fordert sie den Kopf des Täufers.

Während der Vorfilm durch wunderschöne Kolorierungen besticht, ist der Hauptfilm ein Paradebeispiel künstlerischer und visueller Exzentrik mit am Art Déco orientierten Kostümen und stilisierten Tanzszenen. Alla Nazimova spielte nicht nur die Hauptrolle, sondern verfasste auch das Drehbuch und finanzierte den Film. Der Schriftsteller Robert E. Sherwood bezeichnet die Wilde-Adaption als „(...) den schönsten Film, der jemals produziert wurde (...) verrückt, wundervoll, ein Spektakel der Superlative für die Augen.“

Paula - mein Leben soll ein Fest sein

Einführung: Dr. Roman Zieglgänsberger, Kustos Klassische Moderne im Museum Wiesbaden

Internationale Bedeutung besitzt die Sammlung der Klassischen Moderne im Museum Wiesbaden. Werke des berühmten russischen Expressionisten Alexej von Jawlensky bilden dabei einen wichtigen Schwerpunkt. Die Sammlungen weiterer bedeutender Expressionistinnen und Expressionisten konnten erworben werden, darunter auch Werke von Paula Modersohn-Becker.

Mit "Paula" erzählt Regisseur Christian Schwochow das faszinierende Leben einer hochbegabten Künstlerin und radikal modernen Frau zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Worpswede, 1900. Schon bei ihrer ersten Begegnung spüren Paula Becker und Otto Modersohn eine besondere Verbindung. Aus ihrer gemeinsamen Leidenschaft für die Malerei wird die große Liebe. Als sie heiraten, führen sie eine Ehe fernab von gängigen Mustern ihrer Zeit. Eine Beziehung in satten Farben, reich an Konturen und mit Spuren von Kämpfen. So wie die Gemälde der jungen Frau, die mutig nach dem Leben greift und die als Paula Modersohn-Becker in die Kunstgeschichte eingehen wird. Gegen alle Widerstände lebt sie ihre Vision von künstlerischer Selbstverwirklichung und ihre romantische Vorstellung von Ehe und Liebe.

D/F 2016, 123 Minuten, FSK: ab 12

Beuys

Der am 11. Mai 1921 geborene Beuys war ein Visionär, der seiner Zeit voraus war und immer noch ist. Schon damals versuchte er zu erklären, dass "Geld keine Ware sein darf". Er wusste, dass der Geldhandel die Demokratie unterwandern würde. Beuys boxt, parliert, doziert, pflanzt in Kassel 7.000 Eichen neben einen Stein und erklärt dem toten Hasen die Kunst. Sein erweiterter Kunstbegriff führte ihn mitten in den Kern auch heute relevanter gesellschaftlicher Debatten. Als erster deutscher Künstler erhält er eine Einzelausstellung im Guggenheim Museum in New York, während zu Hause sein Werk mehrheitlich noch als "teuerster Sperrmüll aller Zeiten" gilt. Gefragt, ob ihm solche Urteile gleichgültig seien, sagt er: "Ja. Ich will das Bewusstsein

der Menschen erweitern."

Regisseur Andres Veiel zeichnet in seiner Collage unzähliger, oftmals bisher unerschlossener Bild- und Tondokumente das Bild eines einzigartigen Menschen und Künstlers, der in seiner rastlosen Kreativität Grenzen sprengte. Der mehrfach ausgezeichnete Film, darunter mit dem Deutschen Filmpreis, ist kein klassisches Porträt, sondern eine intime Betrachtung des Menschen, seiner Kunst und seiner Ideenräume, mitreißend, provozierend und erstaunlich gegenwärtig.

Deutschland 2017, 107 Minuten, FSK: ab 0

Monuments Men: Ungewöhnliche Helden

Einführung: Dr. Peter Forster, Kustos Alte Meister, Museum Wiesbaden

Das Museum Wiesbaden war nach dem Zweiten Weltkrieg ein "Central Collecting Point" der amerikanischen Truppen, eine Sammelstelle verborgener Kunstschätze aus Berlin – darunter beispielsweise die Büste der Nofretete. Organisiert von der "Monuments, Fine Arts & Archives Section" wurden 345 Kunstschutzoffiziere, die "Monuments Men“ und "Monuments Women" damit betraut, die kulturellen Schätze im zerstörten Nachkriegsdeutschland zu schützen und zu bewahren.

Der Film erzählt nach einer wahren Geschichte von einer Sondereinheit der Allierten, die während des Zweiten Weltkriegs von US-Präsident Franklin D. Roosevelt beauftragt wird, die größten Meisterwerke der Kunst aus den Händen der Nationalsozialisten zu befreien und an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben.

Es ist eine schier unmögliche Mission: Die Kunstwerke befinden sich hinter den feindlichen Linien, die deutsche Armee hat den strikten Befehl alles zu zerstören. Wie kann die Gruppe von sieben Museumsdirektoren, Kuratoren und Kunsthistorikern, die sich eher mit Michelangelo als mit einem M-1 Sturmgewehr auskennen, überhaupt auf Erfolg hoffen?

USA/D 2014, 118 Minuten, FSK: ab 12